2026年1月6日 この範囲を時系列順で読む

2026年1月5日 この範囲を時系列順で読む

だいぶ新年かもしれない

だいぶ新年かもしれない

正月は例年通りにのんびりしましたが、やっぱりまだ元日の夕方近くになるとちょっと怖い。

能登の震災からちょうど2年。まだ2年というべきか、もう2年というべきか。正月の地元ニュースもあちこちで震災に絡めた現状や、復興に向けた取り組みなどを報道しており、「もう」と「まだ」がどちらも考えてしまってました。

まあいうて、自分はもうとっくに地震があったことを普段は大半忘れて過ごしており、いまも被災地域の中心にいる人らとの意識のギャップにぶち当たることがあります。この気持ちをなんと表現すればいいのかまだわからない。

偶然にも2024年から書き始めた連用日記の一番最初は、もちろん能登の震災のことで。1月1日をめくるたびに当時の気持ちがよみがえってくるようで、怖いような、思い出しておきたいような難しい気持ちがわいてきます。

この日記ももう3年したら使わなくなって、その時は思い出さなくなるんだろうか。

新しい震災が生まれないことを祈ってやまないです。

正月は例年通りにのんびりしましたが、やっぱりまだ元日の夕方近くになるとちょっと怖い。

能登の震災からちょうど2年。まだ2年というべきか、もう2年というべきか。正月の地元ニュースもあちこちで震災に絡めた現状や、復興に向けた取り組みなどを報道しており、「もう」と「まだ」がどちらも考えてしまってました。

まあいうて、自分はもうとっくに地震があったことを普段は大半忘れて過ごしており、いまも被災地域の中心にいる人らとの意識のギャップにぶち当たることがあります。この気持ちをなんと表現すればいいのかまだわからない。

偶然にも2024年から書き始めた連用日記の一番最初は、もちろん能登の震災のことで。1月1日をめくるたびに当時の気持ちがよみがえってくるようで、怖いような、思い出しておきたいような難しい気持ちがわいてきます。

この日記ももう3年したら使わなくなって、その時は思い出さなくなるんだろうか。

新しい震災が生まれないことを祈ってやまないです。

2025年12月30日 この範囲を時系列順で読む

年末のお片付け

年末のお片付け

GmailのPOP3廃止対応を大慌てでやってきた。仕方ないとはいえ使い勝手が悪くなりすぎちゃうか。

リアル大掃除はこの時期やりません、雪降ってて寒いので。

これで本当に今年中にやらなあかんこと全部やりました。正月ゴロゴロします。

GmailのPOP3廃止対応を大慌てでやってきた。仕方ないとはいえ使い勝手が悪くなりすぎちゃうか。

リアル大掃除はこの時期やりません、雪降ってて寒いので。

これで本当に今年中にやらなあかんこと全部やりました。正月ゴロゴロします。

2025年12月29日 この範囲を時系列順で読む

ここだけの話

ここだけの話

本当に胃が痛い。

別に誰に頼まれて書いてるわけでもない勝手にやってることで、責任を負うことなんてなーんにもないし、誰もお前に期待なんかしちゃいねえってのはわかってるんですが、あのアレどこの更新するときは毎回びっくりするほど緊張します。自分の創作するときよりよっぽどプレッシャーがある。

あくまで統計データありきの記事なのであんまり変すぎることは書けないのと、あとは他にやってる人があんまりいないので、世の中の注目が少なからず寄ってきちゃうというのも責任を感じてしまう一端かもしれない。

毎回思うのは、目指すべきは「独自の分析内容」ではなくて、「参加している人、関わっている人ならなんとなくわかってることを改めて示して同意してもらう」なんだろうと。参加者のみんなの体感や肌感から離れてしまったら、きっとおもんなくなる。

まあそれはともかく、もっと世間全般で今年の同人イベントはこうだったねってあーだこーだ言っててほしい。そしたら自分はそこに紛れてもっと適当なこと書き飛ばしてると思う。

最近は、集計データを更新すると、XのスペースやYoutubeライブでちょっと話題にしてくれる人がぽつぽつ見かけて、こっそり聴衆に紛れて聞いているので、そういうのみんなもっと大々的にやってほしい。もっといっぱいあってほしい。

来年のあのどこの目標はそれにしようか。イベント参加者の話題の肴になってもらえたら、あのサイトはそれが一番いいですわ。こっそりそれ目標にやっていきます。

こういう話題も今後はnoteでやっていくので、しつこいですがフォローやらスキやらよろしくお願いいたします。

https://note.com/anodoko

#あのアレどこ

本当に胃が痛い。

(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る

(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る

別に誰に頼まれて書いてるわけでもない勝手にやってることで、責任を負うことなんてなーんにもないし、誰もお前に期待なんかしちゃいねえってのはわかってるんですが、あのアレどこの更新するときは毎回びっくりするほど緊張します。自分の創作するときよりよっぽどプレッシャーがある。

あくまで統計データありきの記事なのであんまり変すぎることは書けないのと、あとは他にやってる人があんまりいないので、世の中の注目が少なからず寄ってきちゃうというのも責任を感じてしまう一端かもしれない。

毎回思うのは、目指すべきは「独自の分析内容」ではなくて、「参加している人、関わっている人ならなんとなくわかってることを改めて示して同意してもらう」なんだろうと。参加者のみんなの体感や肌感から離れてしまったら、きっとおもんなくなる。

まあそれはともかく、もっと世間全般で今年の同人イベントはこうだったねってあーだこーだ言っててほしい。そしたら自分はそこに紛れてもっと適当なこと書き飛ばしてると思う。

最近は、集計データを更新すると、XのスペースやYoutubeライブでちょっと話題にしてくれる人がぽつぽつ見かけて、こっそり聴衆に紛れて聞いているので、そういうのみんなもっと大々的にやってほしい。もっといっぱいあってほしい。

来年のあのどこの目標はそれにしようか。イベント参加者の話題の肴になってもらえたら、あのサイトはそれが一番いいですわ。こっそりそれ目標にやっていきます。

こういう話題も今後はnoteでやっていくので、しつこいですがフォローやらスキやらよろしくお願いいたします。

https://note.com/anodoko

#あのアレどこ

2025年12月28日 この範囲を時系列順で読む

あのアレどこのnoteはじめました

あのアレどこのnoteはじめました

さっき更新してきました

https://note.com/anodoko/n/n563c5247259e

記事内でも記載していますが、年間の振り返り記事は(よっぽど不慮の事故が起きない限りは)明日に公開予定です。

以降、あのアレどこの更新日記はnoteで行っていく予定です。本サイトでは基本的に更新していきませんのでご注意ください。これまでのご愛顧ありがとうございました。

いったん今日は軽い告知のみとし、大々的な宣伝は明日以降に行う予定です。ここ読んでる方は、よろしければ一足先にnoteのフォロー・好きクリックをお願いいたします! 励みになります!

https://note.com/anodoko

#あのアレどこ

さっき更新してきました

https://note.com/anodoko/n/n563c5247259e

記事内でも記載していますが、年間の振り返り記事は(よっぽど不慮の事故が起きない限りは)明日に公開予定です。

以降、あのアレどこの更新日記はnoteで行っていく予定です。本サイトでは基本的に更新していきませんのでご注意ください。これまでのご愛顧ありがとうございました。

いったん今日は軽い告知のみとし、大々的な宣伝は明日以降に行う予定です。ここ読んでる方は、よろしければ一足先にnoteのフォロー・好きクリックをお願いいたします! 励みになります!

https://note.com/anodoko

#あのアレどこ

今年の手帳振り返り

今年の手帳振り返り

よく考えたら、ほぼ日手帳を本格的に使い始めて1年目だったので記録しておきます。

下が今年の手帳、上が来年使う予定の新品手帳です。

ひたすら短めの文字を書いてるだけなのできれいに使えてるよな、と思っていましたが、新品と比べると結構くたびれてる。あと今年の手帳は開き癖がついてて、自重ではきれいに閉じなくなっちゃってる(写真では手で押さえています)

用途としては作業机に開きっぱなしで置いておいて、その日見聞きした動画や番組、本やゲームなどをただただ書いています。あと咄嗟のメモ書きもあるけど数日に1回くらいでそんなに量はない。いわゆるデコレーションというものはしてないんですが、最近はその日の天気に合わせたシールを貼ってます。余ってるシールがあったから…。

特に理由があってこういう使い方をしているわけではなく、とにかくこのMOTHER手帳を買って使いたかったので「なんでもいいから毎日書けそうなもの」を探していったらこの使い方に落ち着きました。目的と手段が入れ替わってる良いケースですね。

最近はよくみる配信者さんやラジオのイベント、ゲームの発売予定を書き込んだりしていて、いま見返すと楽しい。推し活手帳というほどではなく、なんだろうな、娯楽手帳かな。書いてて楽しかったので来年も続けます。

気が付いたら定期的に使ってる手帳やノートが5~6冊くらいあって、これはもう手帳愛好者といっていいやつでは。そこに加えて壁掛けカレンダーやアプリケーションでもスケジュール管理などしているから、単に「道具で補助されないと生活がままならない人」というだけなんだけども。

来年もがんばるぞい。

よく考えたら、ほぼ日手帳を本格的に使い始めて1年目だったので記録しておきます。

下が今年の手帳、上が来年使う予定の新品手帳です。

ひたすら短めの文字を書いてるだけなのできれいに使えてるよな、と思っていましたが、新品と比べると結構くたびれてる。あと今年の手帳は開き癖がついてて、自重ではきれいに閉じなくなっちゃってる(写真では手で押さえています)

用途としては作業机に開きっぱなしで置いておいて、その日見聞きした動画や番組、本やゲームなどをただただ書いています。あと咄嗟のメモ書きもあるけど数日に1回くらいでそんなに量はない。いわゆるデコレーションというものはしてないんですが、最近はその日の天気に合わせたシールを貼ってます。余ってるシールがあったから…。

特に理由があってこういう使い方をしているわけではなく、とにかくこのMOTHER手帳を買って使いたかったので「なんでもいいから毎日書けそうなもの」を探していったらこの使い方に落ち着きました。目的と手段が入れ替わってる良いケースですね。

最近はよくみる配信者さんやラジオのイベント、ゲームの発売予定を書き込んだりしていて、いま見返すと楽しい。推し活手帳というほどではなく、なんだろうな、娯楽手帳かな。書いてて楽しかったので来年も続けます。

気が付いたら定期的に使ってる手帳やノートが5~6冊くらいあって、これはもう手帳愛好者といっていいやつでは。そこに加えて壁掛けカレンダーやアプリケーションでもスケジュール管理などしているから、単に「道具で補助されないと生活がままならない人」というだけなんだけども。

来年もがんばるぞい。

2025年12月27日 この範囲を時系列順で読む

肩こった

肩こった

あのどこの年間記事、いったん初稿ができた~。

毎回「ほんとに書けるのかな」と思いながら着手しますが、書いたら書いたで「本当にこんな内容でいいのか?」と変な責任感がわいてくる。まあでも、誰かに期待されてるわけでもないんだから好きに書こう~と毎回思ってのりきってる。周囲の期待がない方がのびのびできるタイプです。

あとは資料用の画像やらなんやら作成し、誤字脱字など見直したら投稿です。週明け、大晦日前には公開します。良かったら読んでね~。

#あのアレどこ

あのどこの年間記事、いったん初稿ができた~。

毎回「ほんとに書けるのかな」と思いながら着手しますが、書いたら書いたで「本当にこんな内容でいいのか?」と変な責任感がわいてくる。まあでも、誰かに期待されてるわけでもないんだから好きに書こう~と毎回思ってのりきってる。周囲の期待がない方がのびのびできるタイプです。

あとは資料用の画像やらなんやら作成し、誤字脱字など見直したら投稿です。週明け、大晦日前には公開します。良かったら読んでね~。

#あのアレどこ

2025年12月25日 この範囲を時系列順で読む

「いのまたむつみ回顧展」に行ってきました

「いのまたむつみ回顧展」に行ってきました

溜息しかない。

https://edition-88.com/pages/inomata-exh...

ずーっとずーっと憧れている絵描きの一人であるいのまたむつみさん。近年はあちこちで原画展が開催されているのは知っていたのですが、ついに参加できました。できれば生前の展示会に行きたかった気持ちもある……だけど、作品は今後もずっと愛され続けていると信じてます。

80年代の活動初期から、90年代、00年代から近年の作品まで、アナログ画材で作成されたものを中心に展示されていました。

実際に見に行くと、原画がでっかい。書籍におおいA判B版の規格よりも、おそらくキャンバスサイズで20~30号くらいのものが多かったかな。展示用に大き目なものを選んでいるというのもあるでしょうが、壁に飾っても十分な存在感のあるサイズが多かったです。そこに加えてリキテックスの厚みのある質感や、金箔やテクスチャを使った演出もあって本当に迫力のある絵ばかり。

テイルズオブエターニアのパッケージ絵なんて、30号くらいあって完全に壁に飾れるサイズなんである。これをあの手のひら大の大きさに縮小してみていたのか~~~とまじまじと見てまう。元のサイズが大きいのと、あとやはりあの大胆かつ繊細な筆致もあって、印刷だと完全に見えなくなっている色使いもばっちり。こんなところにこの色が混ざっていたのか、と画集で何度も見返した絵にも発見がありました。

展示場では何度も何度も見返して歩き回ってみてきましたが、「まだみていたい」と思わずにはいられない。

同じところに立てるとは思ってないけど、自分も頑張ろうと、そう思ってしまうような活力に満ちた作品たちでした。良かったな~。

溜息しかない。

https://edition-88.com/pages/inomata-exh...

ずーっとずーっと憧れている絵描きの一人であるいのまたむつみさん。近年はあちこちで原画展が開催されているのは知っていたのですが、ついに参加できました。できれば生前の展示会に行きたかった気持ちもある……だけど、作品は今後もずっと愛され続けていると信じてます。

80年代の活動初期から、90年代、00年代から近年の作品まで、アナログ画材で作成されたものを中心に展示されていました。

実際に見に行くと、原画がでっかい。書籍におおいA判B版の規格よりも、おそらくキャンバスサイズで20~30号くらいのものが多かったかな。展示用に大き目なものを選んでいるというのもあるでしょうが、壁に飾っても十分な存在感のあるサイズが多かったです。そこに加えてリキテックスの厚みのある質感や、金箔やテクスチャを使った演出もあって本当に迫力のある絵ばかり。

テイルズオブエターニアのパッケージ絵なんて、30号くらいあって完全に壁に飾れるサイズなんである。これをあの手のひら大の大きさに縮小してみていたのか~~~とまじまじと見てまう。元のサイズが大きいのと、あとやはりあの大胆かつ繊細な筆致もあって、印刷だと完全に見えなくなっている色使いもばっちり。こんなところにこの色が混ざっていたのか、と画集で何度も見返した絵にも発見がありました。

展示場では何度も何度も見返して歩き回ってみてきましたが、「まだみていたい」と思わずにはいられない。

同じところに立てるとは思ってないけど、自分も頑張ろうと、そう思ってしまうような活力に満ちた作品たちでした。良かったな~。

2025年12月20日 この範囲を時系列順で読む

ぽちぽちしている

ぽちぽちしている

あのどこの年間まとめ記事を書きながら、年明けウェブオンリーのマンガ原稿を描き、先日発行したオリジナル同人誌の通販作業をしていてなにがなんだか。

ミスがないように祈るばかりです。

あのどこの年間まとめ記事を書きながら、年明けウェブオンリーのマンガ原稿を描き、先日発行したオリジナル同人誌の通販作業をしていてなにがなんだか。

ミスがないように祈るばかりです。

2025年12月17日 この範囲を時系列順で読む

あのどこ更新しました in 東京152

あのどこ更新しました in 東京152

2025年最後の集計わよ

https://anodoko.net/blog/

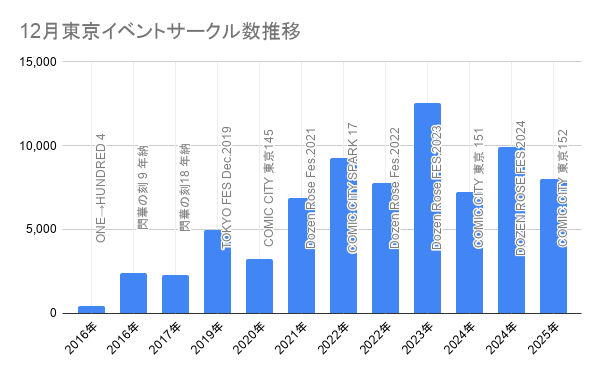

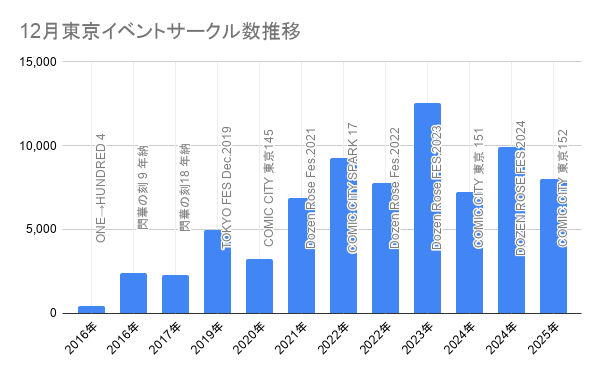

あんまり書くことがないんですけど、冬コミ直前のこの時期に8000サークル集まるというのは、本当に隔世の感がありますね。

ここ数年は赤ブーとコミケでサークル層が分かれているのではとよくいわれてますが、個人的に、スパコミみたいにもともと超巨大なイベントに人が集まってることよりも(それはもう以前からずーっと人が集まってるイベントだっただろって)、夏冬コミケ直前時期のイベントにめーっちゃ人が集まってる方が「本当にコミケ外してこっち来ているんだなあ」と感じます。

試しにグラフだしてみたものの、固定のイベントというのはあんまりない時期なので、比較としてはよくわかんないですね。ただ、「すきま時期」ではあるんで、単独オンリーイベントや投票型CPイベントという「ニッチながらに固定参加者が見込めそうなイベント」が開催されていた時期ではあったのかも。

それで今回の冬季投票型CPイベントは12月から2月に移動したので、そこにオールジャンルイベントを開いてみたら8000サークル集まってるのは、これまでともう一段モードが変わった感じあります。

ほんなら来年は……っと、いまスケジュール見に行ったら、来年12月はまたDOZEN ROSE FES(投票型CPイベント)なのである! 次回の投票型は日程分散させなかったのね。確かまだぎりぎりビッグサイトの改修期間とかぶっているはずですが、どのくらいの規模になるのかちょっと予測がつかないかも。

今年の振り返り記事も準備中です。以前から予告していたnoteの準備も並行していると、思ったより時間がない! がんばります。

https://note.com/anodoko

#あのアレどこ

2025年最後の集計わよ

https://anodoko.net/blog/

あんまり書くことがないんですけど、冬コミ直前のこの時期に8000サークル集まるというのは、本当に隔世の感がありますね。

ここ数年は赤ブーとコミケでサークル層が分かれているのではとよくいわれてますが、個人的に、スパコミみたいにもともと超巨大なイベントに人が集まってることよりも(それはもう以前からずーっと人が集まってるイベントだっただろって)、夏冬コミケ直前時期のイベントにめーっちゃ人が集まってる方が「本当にコミケ外してこっち来ているんだなあ」と感じます。

試しにグラフだしてみたものの、固定のイベントというのはあんまりない時期なので、比較としてはよくわかんないですね。ただ、「すきま時期」ではあるんで、単独オンリーイベントや投票型CPイベントという「ニッチながらに固定参加者が見込めそうなイベント」が開催されていた時期ではあったのかも。

それで今回の冬季投票型CPイベントは12月から2月に移動したので、そこにオールジャンルイベントを開いてみたら8000サークル集まってるのは、これまでともう一段モードが変わった感じあります。

ほんなら来年は……っと、いまスケジュール見に行ったら、来年12月はまたDOZEN ROSE FES(投票型CPイベント)なのである! 次回の投票型は日程分散させなかったのね。確かまだぎりぎりビッグサイトの改修期間とかぶっているはずですが、どのくらいの規模になるのかちょっと予測がつかないかも。

今年の振り返り記事も準備中です。以前から予告していたnoteの準備も並行していると、思ったより時間がない! がんばります。

https://note.com/anodoko

#あのアレどこ

これがすーーーーーごい良い。

ラジオ番組「アフター6ジャンクション」の企画で、たびたび番組出演しているしまおまほさんのご自宅に、パーソナリティの宇多丸さんや番組スタッフの皆さんで乗り込んで大掃除をしているだけの音源なんですが、すーーーーーっごい良い。

ASMRの一分野に「誰かの作業音+ちょっとおしゃべり」などがありますが、あれ系が好きな人は本当にはまると思う。

新年始まって早々ですが、心は大晦日近辺の少しのんびりしたあの空気に染まっている。うーん、とてもよい。